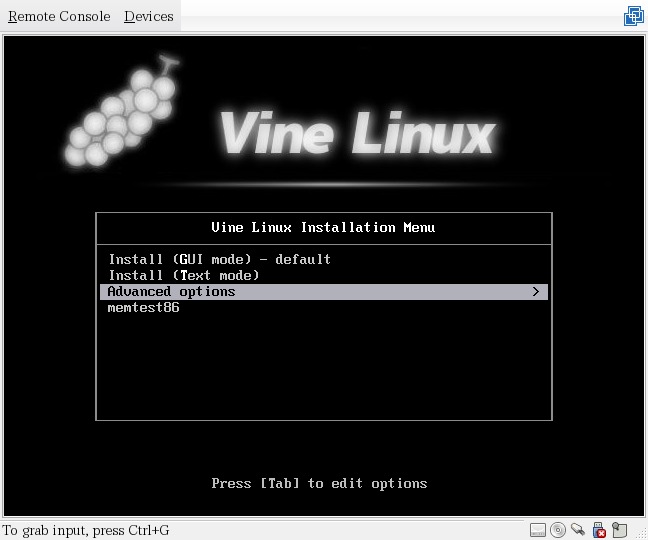

Vine Linux のインストールメディアをいれて、CD から起動するように設定しておくと、通常は Vine Linux のインストーラが起動してきますが,この際に Advanced Options を選択することで、rescue モードに入ることができます。

Vine Linux 5.0 のインストール DVD から起動すると、Vine Linux のインストーラが起動します。Advaned Options を選択します。インストール完了後にインストールメディアをいれたままにしてしまって、インストーラが起動してしまった場合にも、Advanced Options を選択します。

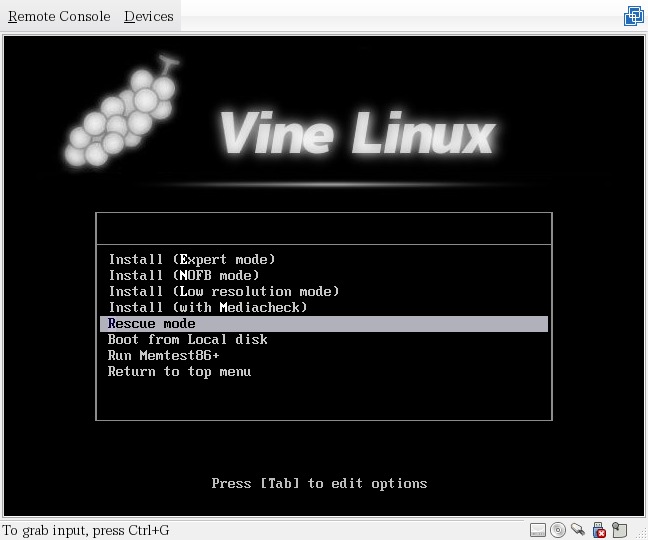

rescue を選択します。 誤って、インストーラが起動してしまった場合には、Boot from local disk を選択します。

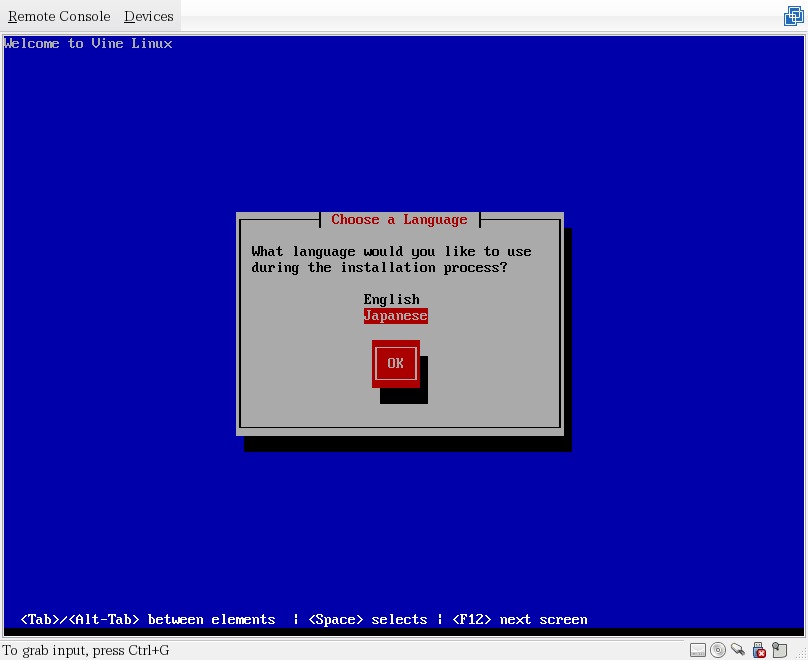

rescue モードでメッセージを表示する言語を選択します。通常は Japanese を選択します。

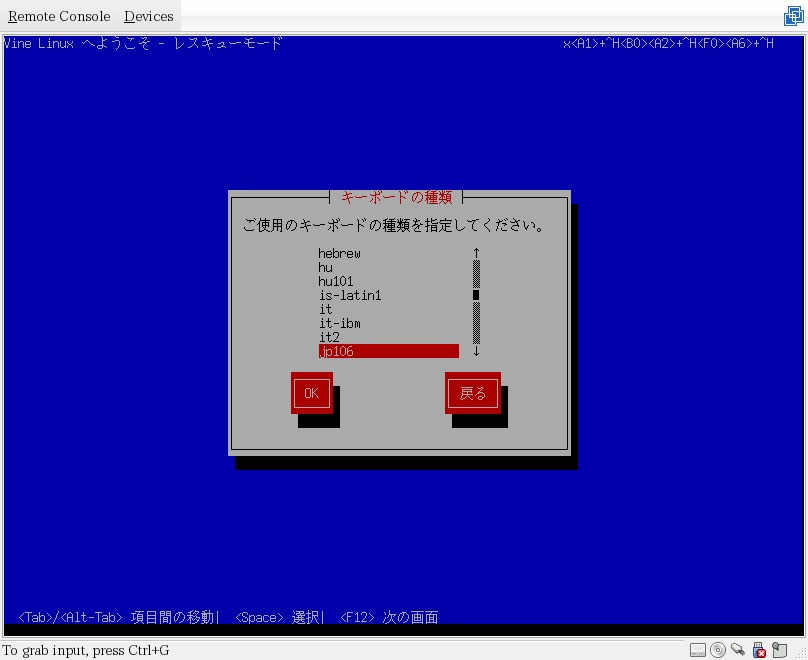

使用するキーボードの設定を行います。通常は日本語キーボードですので、jp106 を選択します。

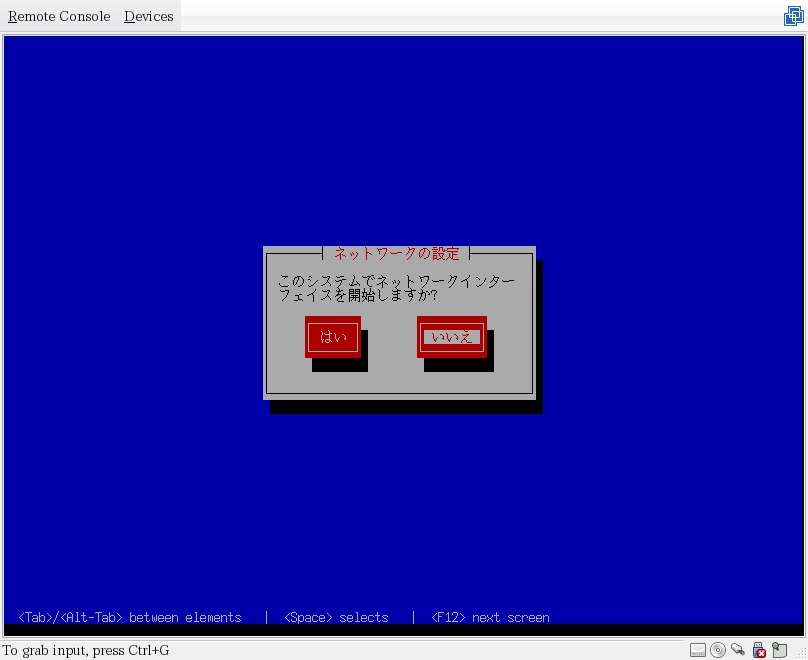

ネットワークを利用する場合には「はい」を選択しますが、使わない場合は「いいえ」を選択します。

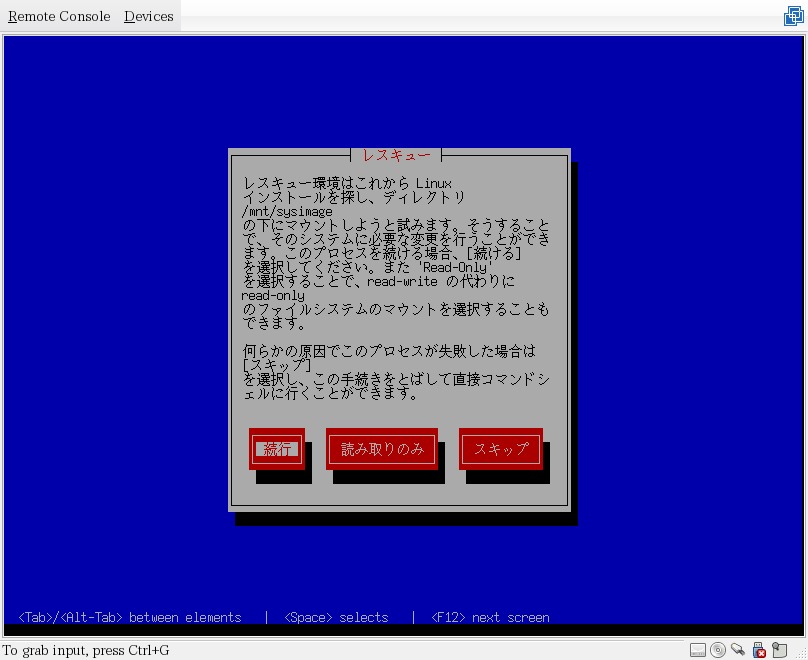

インストールされている Vine Linux のルートパーティションを探して、/mnt/sysimage に mount します。基本的には「続行」を選択します。

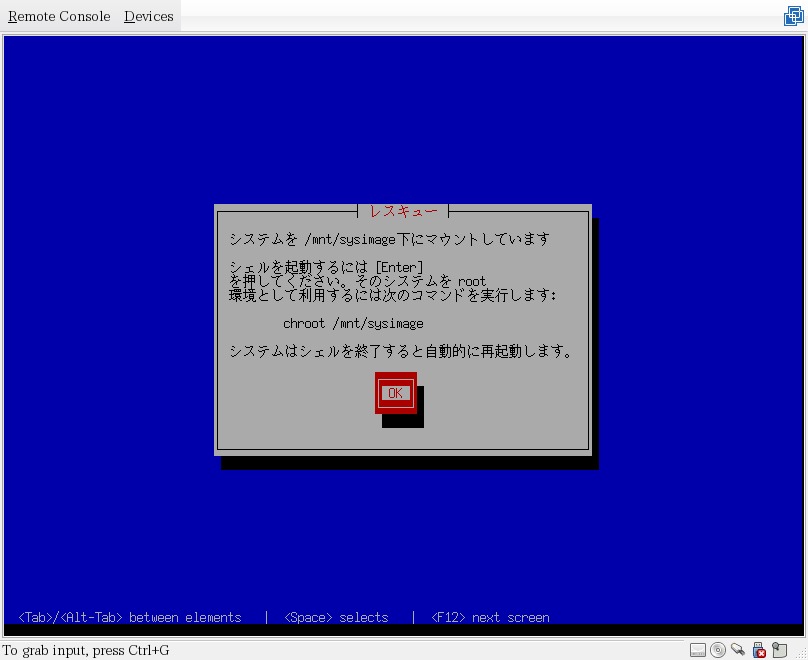

Vine Linux のルートパーティションを /mnt/sysimage に mount しますが、そのままではディレクトリの位置が通常とは変わっていることになります。そこで、chroot /mnt/sysimage コマンドを実行することで、ハードディスクから起動した状態と同様にすることができます。そのことをメッセージで表現しています。

OK ボタンをおすと、rescue モードの起動が完了します。Windows によって上書きされた MBR に導入した grub の再インストールを行う場合には、chroot /mnt/sysimage コマンドを実行後に grub-install /dev/sda --no-floppy を実行します。完了後、exit と入力すると、再起動します。

Dual Boot で、MBR 以外に grub を導入した場合には、ブートフラグの変更が必要になります。rescue モードで起動して、fdisk コマンドを使用します。

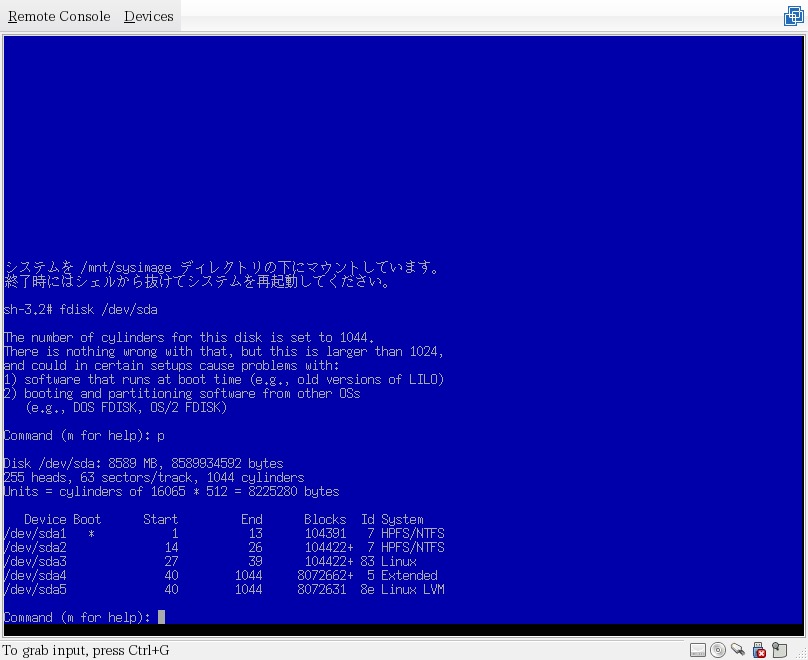

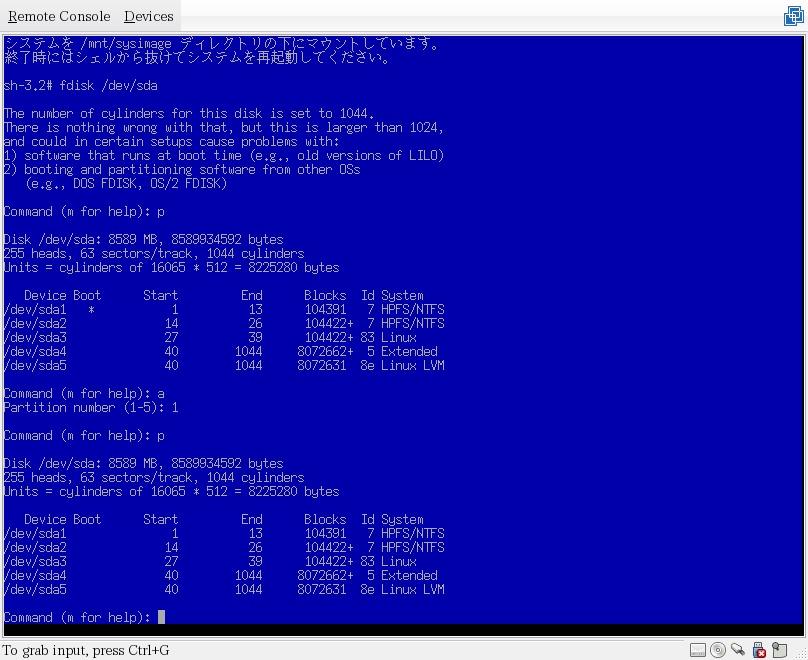

fdisk コマンドを1番目の HDD ディスク(/dev/sda)を対象として実行します。fdisk コマンドの出力は英語メッセージになりますが、しっかりとよめば、そう難しいことが書いてあるわけではありません。書いてあるメッセージは「ディスクのシリンダ数が 1024 を超えています。悪いことは何もありませんが、1024シリンダを超えているので、一部のソフトウェアでは不具合が生じる可能性があります。」ですが、現在のところ、特に問題が生じることはありません。ブートローダに LILO を使っている場合や DOS の FDISK や OS/2 の FDISK を使う場合に問題が生じることがある、との例示がなされていますが、現在 Vine Linux では LILO ではなく grub を使っていますし、DOS や OS/2 の FDISK コマンドを使用することもありませんので、あまり気にすることはありません。

fdisk のプロンプトで、p と入力します。pコマンドは print の意味で、現在の HDD の区画設定を画面表示します。ここで重要なのは、Boot の欄で、/dev/sda1 に * がついていることです。

最初に、/dev/sda1 のブートフラグをはずします。a と入力し、Patition number に 1 を入力すると、/dev/sda1 のブートフラグがクリアされます。下段の表示で、Boot 欄で * が付いている箇所はありません。

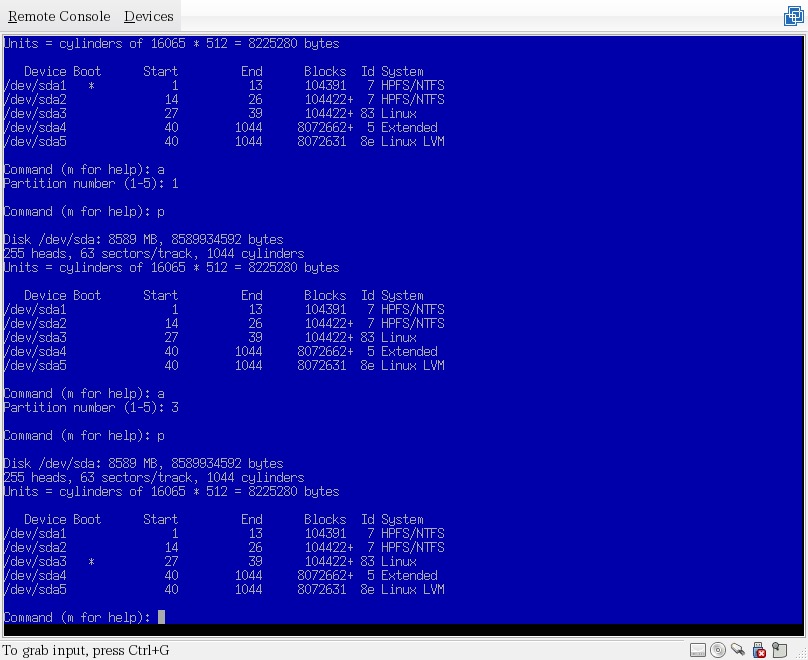

改めて、a と入力し、Partition number に 3 を入力します。a コマンドは、add の略で、フラグを追加/削除するコマンドです。何もない状態の場合はフラグを追加しますが、すでにフラグが設定されている場合には、フラグを削除します。注意点としては、a コマンドは、それぞれのパーティションごとに設定するという点です。パーティションごとに設定する機能のため、単に /dev/sda3 に a コマンドでブートフラグをつけても、/dev/sda1 のブートフラグを削除しないと、/dev/sda1 のブートフラグが有効になってしまうので、操作が無意味になります。

a コマンドでブートフラグを変更したら、 p コマンドを実行して確認します。Boot 欄で /dev/sda3 に * がついていることが確認できます。確認後、w と入力して、設定した情報を反映させます。w を忘れると、設定作業を最初からやり直すことになりmすので、忘れずに w をしてください。

終了後、q と入力すると、fdisk が終了します。その後、exit コマンドを実行すると、システムが再起動され、grub の画面が表示されます。

Vine Linux のインストールディスクには、二つほど、重要な機能が含まれています。その1つが、memtest とよばれる機能です。これは、メモリに対するベンチマークテストになります。これを実行することで、使用しているメモリに異常がないかを診断することができます。インストールがうまくいかないような場合に、memtest を一晩実行してみると、メモリのエラーがないかとうか、確認することができます。memtest でエラーが表示されるメモリは、そのまま使い続けることは、要再検討です。なお、エラーの種類によっては、memtest が見つけられないものがありますので、memetest でエラーがでない場合でも、完全に安全だというわけではない点はご注意下さい。

memtest の使い方は非常に簡単です。rescue モードに入るときは rescue を選択しましたが、memetest を行う場合には、Run memetest86+ を選択するだけです。あとは自動的にメモリチェックを始めます。テストパターンは複数用意されており、すべてのテストが終わった場合には、最初のテストを再実行します。どの程度回数を繰り返すのがよいかは一概にはいえませんが、目安としてはテストが3回終了したあたり、といたします。1回ではエラーがでない場合でも、複数回実行してエラーが発生することがありますので、できる限り多くテストすることをお勧めします。

Vine Linux のインストール用メディアを作成後、インストールがうまくいかない場合に、正しく焼き付けできているか、確認することができます。それが media check です。使い方は非常に簡単で、rescue の代わりに Install (with Mediacheck) を選択するだけです。メディアのチェックをして、正常である場合には、そのまま続いてインストール作業に入りますので、焼いてすぐの場合には、こちらを選択するほうがよいかも知れません。

Last Update is 2009/09/22. CopyRights Tazoe Kazuya 2009.