Remote Maintenance ツールとして有名な VNC(Virtual Network Computing) をご存知ですか?ここでは、VNC の最新版である VNC 4.0b4 の導入手順を紹介しています。Windows 2000 Pro までは、OS 標準のツールとしての Remote Maintenance ツールがなかったわけですが、このような環境も VNC を使うことで、簡単にリモート管理を行うことができます。

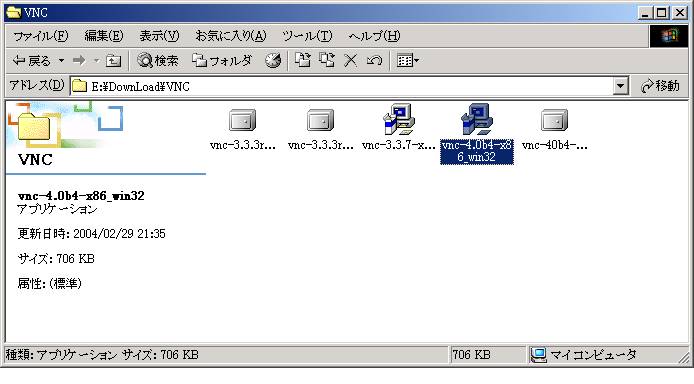

VNC は 3.3 の途中から、自己展開型インストーラでの配布となりました(従来は ZIP 形式での配布となっており、パッケージの展開はユーザーが能動的に行う必要がありました)。これに伴い、VNC の配布ファイルは Windows Installer のアイコンで表示されるようになりました。この形式のファイルは、ダブルクリックすることで、パッケージの展開を行い、インストーラが起動するようになっています。

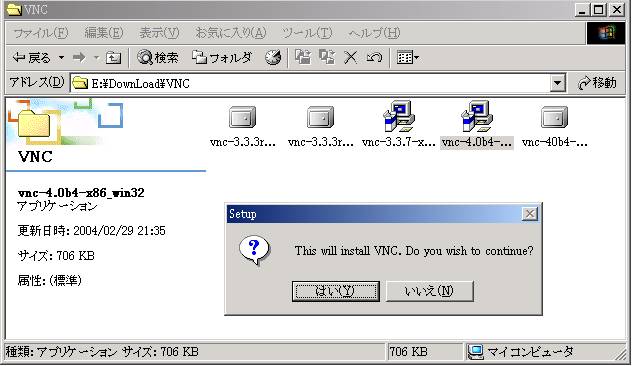

インストール作業を進めてよいかどうか、確認を求められます。ここで『はい』を選択しない限り、作業が進むことはありません。最初にパッケージの展開を行うようになったため、時間のかかる展開作業を行う前に、意思確認を行うようになっています。

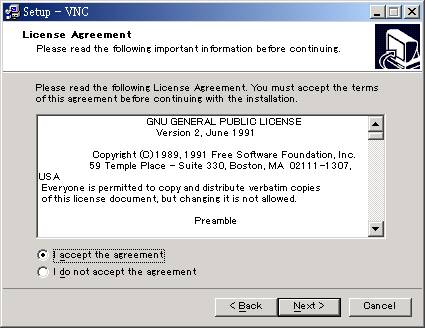

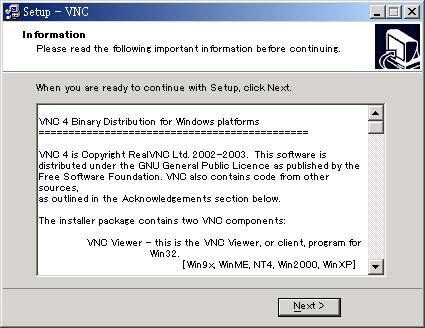

パッケージが展開され、インストーラが起動します。VNC は英語版のみのリリースとなっていますので、メッセージはすべて英語となります。もっとも、使われている英語は、特に難しい単語も含まれていないため、ゆっくり読めば内容が理解できる容易なものです。

GPL2 のライセンス証書が表示されます。ライセンスを承認する場合は『I accept the agreement』を選択します。『I do not accept the agreement』はライセンスを承認しないことになりますので、インストール作業が終了します。初期値は『I do not accept the agreement』が選択されていますが、使いたいのでインストールを行うわけですから、きちんと『I accept the agreement』を選択しましょう。

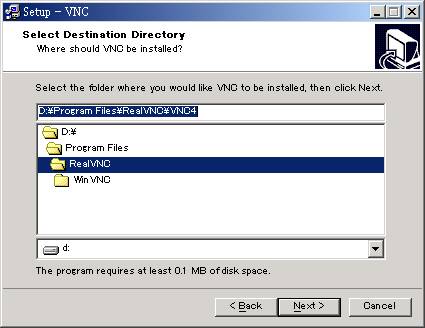

VNC 4 をインストールするディレクトリを選択します。VNC 3.3.7 が導入された環境の場合、RealVNC というディレクトリが作成されているため、この中に VNC4 のディレクトリを作成してインストールするようになります。まったく導入したことのない環境の場合は、Real VNC のディレクトリから作成されます。なお、すでに導入されているバージョンとは、導入ディレクトリが異なるため、特に指定しない場合には併用されるようになります。

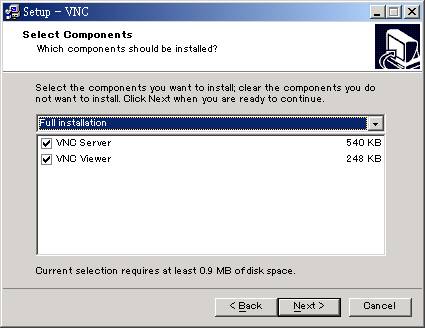

導入する VNC のパッケージを選択します。VNC はその性格上、サーバーとクライアントが明確に分業化されています。従って、クライアントとしてのみ使用する場合には、VNC クライアントのみをインストールすることができます。VNC の場合、VNC サーバーと呼ばれるのは、リモートで操作される PC を指し、VNC クライアントは、操作用の画面を常時するための PC を指します。VNC クライアントは、あくまでも画面描画のみを担当し、処理自体は VNC サーバー上で行われるため、VNC サーバーさえ十分に Powerful であれば、クライアントは Poor な環境でも十分実用に耐えうるものとなっています。

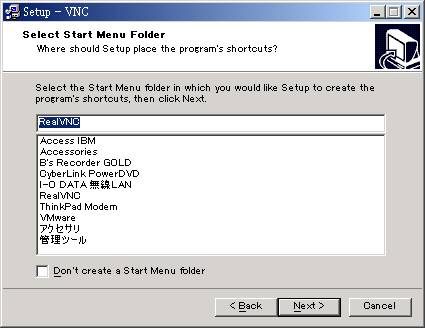

インストールした VNC 4 をスタートメニューへ登録するときに、どのフォルダへ追加するかを選択します。デフォルトは RealVNC のフォルダになります。旧版と併用する場合にも、独立したショートカットを作成するため、上書きされることはありません。

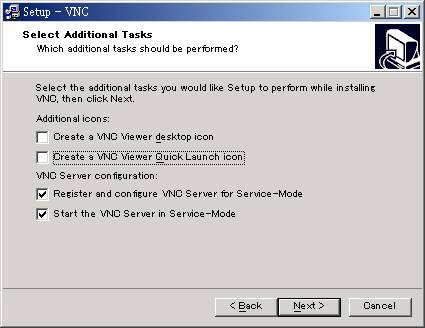

VNC をインストールするときの、カスタムオプションを設定します。デフォルトでは『Register and configure VNC Server for Service-Mode』と『Start th VNC Server in Service-Mode』が選択されています。『Register and configure VNC Server for Service-Mode』は、VNC サーバーをサービスとして登録する指定となっていて、『Start th VNC Server in Service-Mode』は、登録した VNC サーバーを開始させる設定となります。サービスとして登録しておくことで、VNC を Windows へのログオンにかかわらず使用できるようになり、VNC 上から Windows へのログオンを行うことができるようになります。登録したサービスは、OS 起動時に自動呼出しされるのですが、すでに OS が起動してしまっていると、手動でサービスを開始させなければ利用できないため、デフォルトでは起動させることができるようになっているのです。

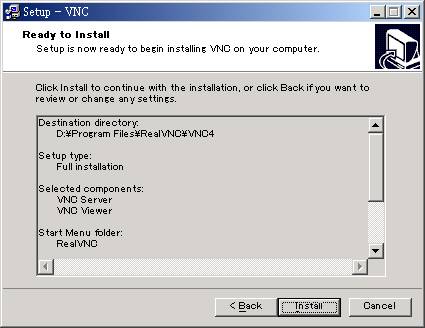

指定したオプションについて、確認する画面となります。指定に誤りがないことを確認して、インストールを続行するため、『Install』をクリックします。

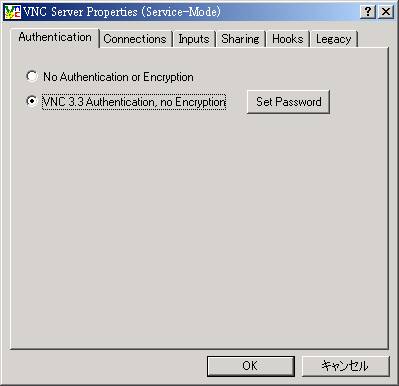

インストールされた VNC の初期設定を行う画面となります。設定画面は6画面から構成されています。『Authentication』は認証という意味で、VNC へのアクセスに対して、認証を行うかどうかを設定します。『No Authentication』を選択することで、VNC 自体では認証は行わず、OS の認証を利用するようになります。『VNC 3.3 Authentication, no Encryption』は VNC 3.3 までの認証を行いますが、パスワードの暗号化は行わない設定となります。VNC での認証は、暗号化されていないため、パケットスニッファなどで簡単に見破ることが出来ますが、Script Kiddy と呼ばれる、ごく低レベルないたずら小僧程度には簡単なブロックになります。なお、VNC で認証する場合には、『Set Password』ボタンを押して、パスワードを登録する必要があります。

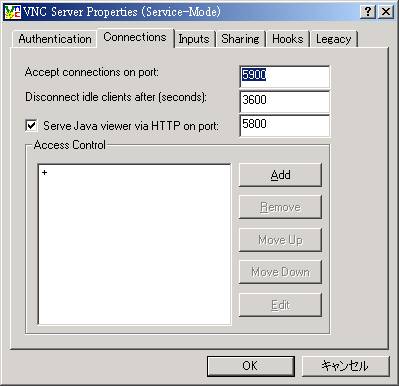

VNC の使用するネットワーク設定を行う画面が『Connection』になります。

『Accept Connections on port』 は VNC で使用するポート番号を設定します。VNC をルータ越しに使用する場合には、このポートがルータを通過できる必要があります。

『Disconnect idle clients after [seconds]:』は、クライアントからのデータ送受信が行われなくなってから、一定時間経過後に自動切断を行う機能です。時間指定は秒単位となっています。デフォルトは1時間以上データの送受信が行われない場合には、自動切断を行います。

『Server Java viewer via HTTP on port』は、VNC のクライアントパッケージに Java 版を使う設定となります。Java 版の VNC Viewer は、VNC サーバーを実行している PC に Web ブラウザ(IE など)でアクセスすることで、自動ダウンロード&実行されるため、事前に VNC Viewer のインストールをしておかなくとも、VNC サーバーにアクセスできるようになります。

『Access Control』は、VNC サーバーに対するアクセス制御の指定となります。VNC は、直接操作することと同様なことがネットワーク越しに出来るため、セキュリティにはより慎重な対応が必要となります。しかし、VNC 3.3 まではパスワードのみがセキュリティ対策であり、しかもそのパスワードは平文でネットワークを流れてるため、パケットスニッファなどで簡単に見破ることができたため、LAN 環境以外での使用はとても出来るものではありません。そこで、VNC 4 では TCP Wrapper と同様のアクセス制御が導入され、ホストごとに許可・拒否を設定できるようになりました。

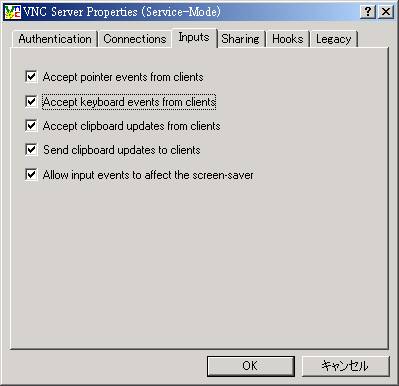

『Input』は入力に関する設定を行います。詳しい説明は割愛しますが、原則としてすべて許可にします。特に、Clipboard に関する設定は有効にすべきです。これを有効にすることで、VNC Viewer 内からの Cut&Paste が可能になり、VNC の使い勝手が非常に増加します。

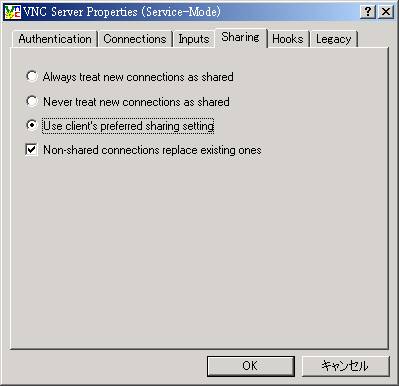

『Sharing』は接続状況を共有する設定を行います。基本的には、デフォルトの『 Use client's preferred setting 』、クライアントの設定に従う、のままで使います。

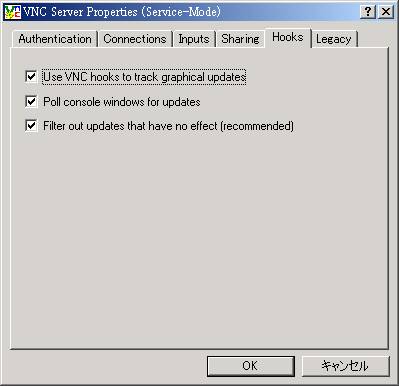

『Hooks』はプログラム処理に関する設定になっており、特に変更する部分は、原則としてありません。

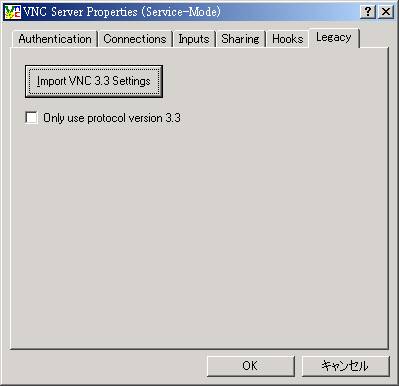

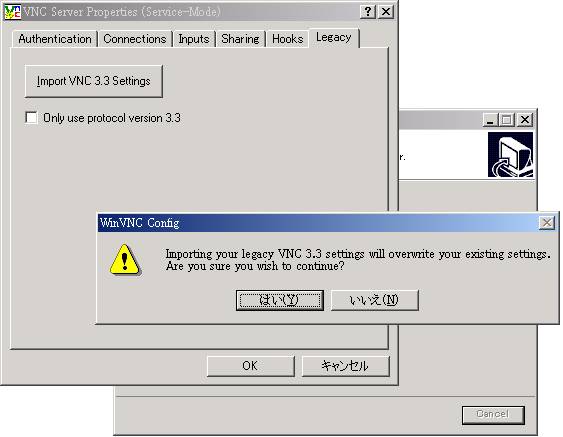

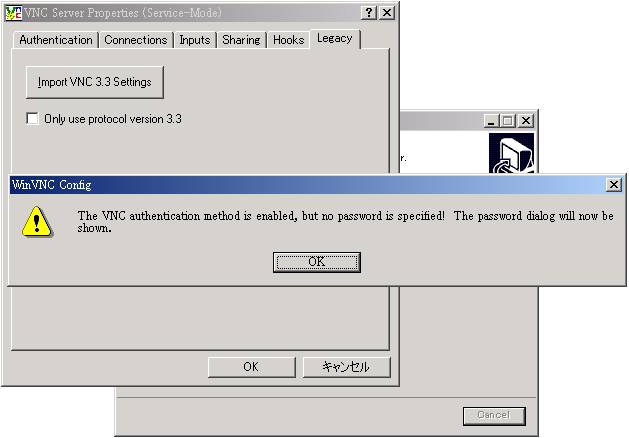

『Legacy』は旧版からの設定情報を取り込むために使用します。VNC 3.3.x の動作環境が設定されている場合には、『Import VNC 3.3 Settings』ボタンを押すことで、環境を引き継ぐことが出来ます。なお、『Import VNC 3.3 Settings』を押すと、それまでの設定値はすべてクリアされてしまいますので、使う場合は、インストール直後に使わないと、意味をなさなくなります。

このように、VNC 3.3 の設定値で上書きしてよいか、確認を求められます。実行する場合には、『 Yes 』を選択します。

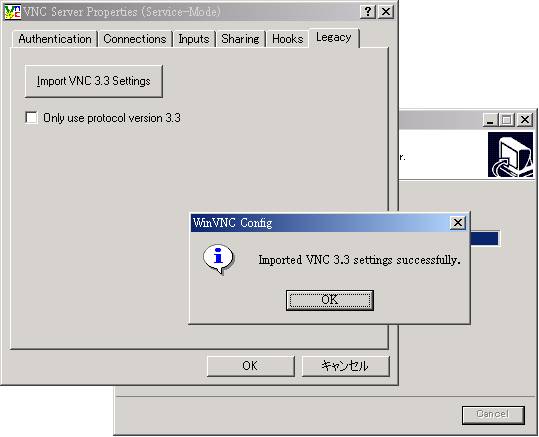

正常に終了すると、このようにメッセージが表示されます。

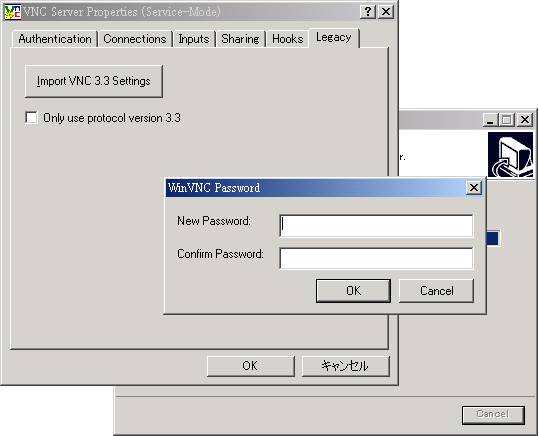

終了時にこのメッセージが表示された場合は、パスワードの登録がされていないので、Authentication シートでパスワードを登録します。

パスワードを変更する場合には、確認のため、2度入力を求められます。まったく同じものを入力しないと、変更できません。

VNC のインフォメーションが表示されます。一度は目を通しておきましょう。

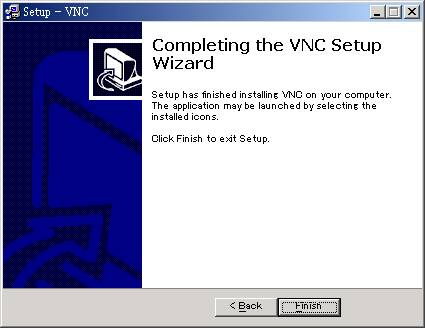

インストール完了のメッセージが表示されます。『Finish』をクリックすると、インストールが完了します。

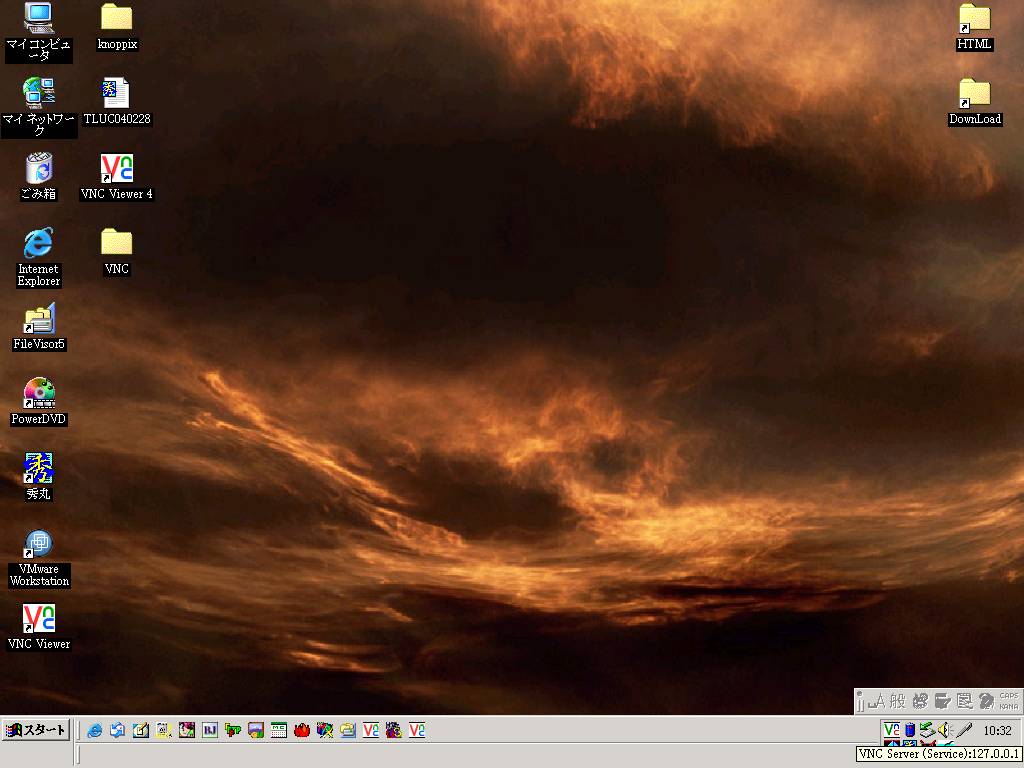

タスクトレイに VNC のアイコンが追加されています。VNC Server(Service) と表示されていれば、VNC 4 の VNC サーバーがサービスとして実行されています。

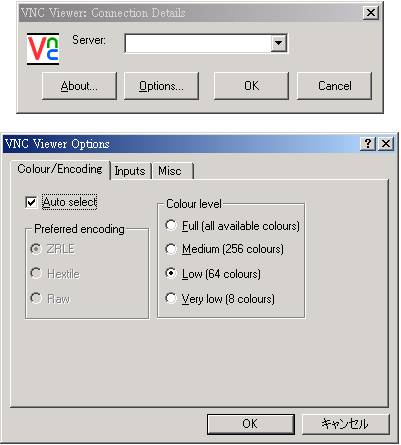

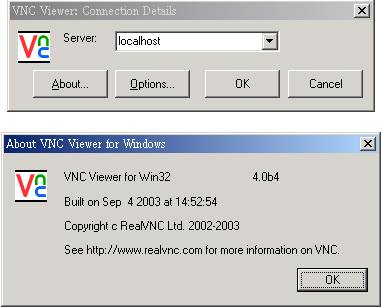

VNC 4 の VNC Viewer は、ぱっと見では、VNC 3.3 のころのものとあまり差を感じません。しかし、Options を開くと、これまでのものとは大きく異なることがわかります。Options をクリックすると、接続に関する設定が開きます。

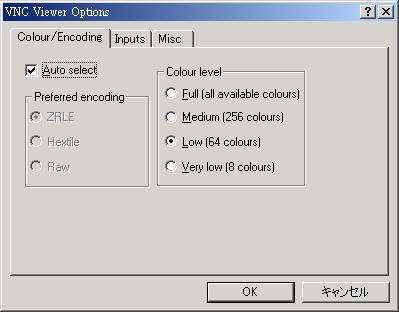

Colour/Encoding では接続時の色数や圧縮方式を設定することができます。圧縮方式は手動設定も出来ますが、自動設定のまま使用しても、特に不満は感じませんでした。Colour Level は帯域により設定すべきですが、ここで設定した以上の同時発色数を設定しても、ここの設定が優先されるため、使うアプリケーションによっては、注意が必要です。

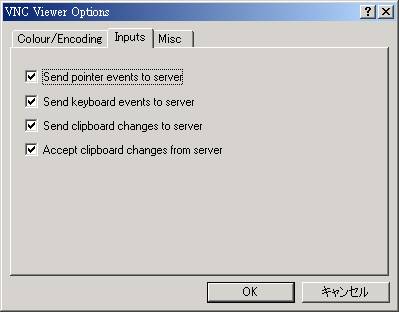

『Input』は入力機器に対する設定となります。基本的は、すべて有効でかまわないでしょう。

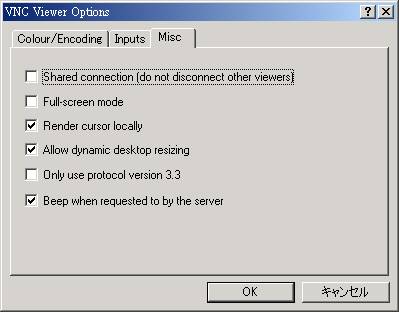

Misc はその他の設定です。特に必要がなければ、デフォルトのままでかまわないでしょう。

About をクリックすると、バージョン情報が表示されます。

Server 欄に接続したいサーバーのホスト名または IP アドレスを指定すると、VNC プロトコルでの接続が発生します。ホスト名を使用する場合、DNS 等による名前解決ができることが必須条件になります。なお、VNC サーバーが動作している PC 上で、VNC Viewer を起動し、localhost に接続させると、無限ループに陥ります。Windows 2000 Pro 辺りは結構耐えるでしょうが、Windows 9x の場合には OS ごとコケる可能性がありますので、さけましょう。

Last Update is 2004/03/10 . Tazoe Kazuya All Rights Reserved 2004 .